Oficialmente, Manaus foi a terceira cidade do Brasil a inaugurar os serviços de bondes elétricos.

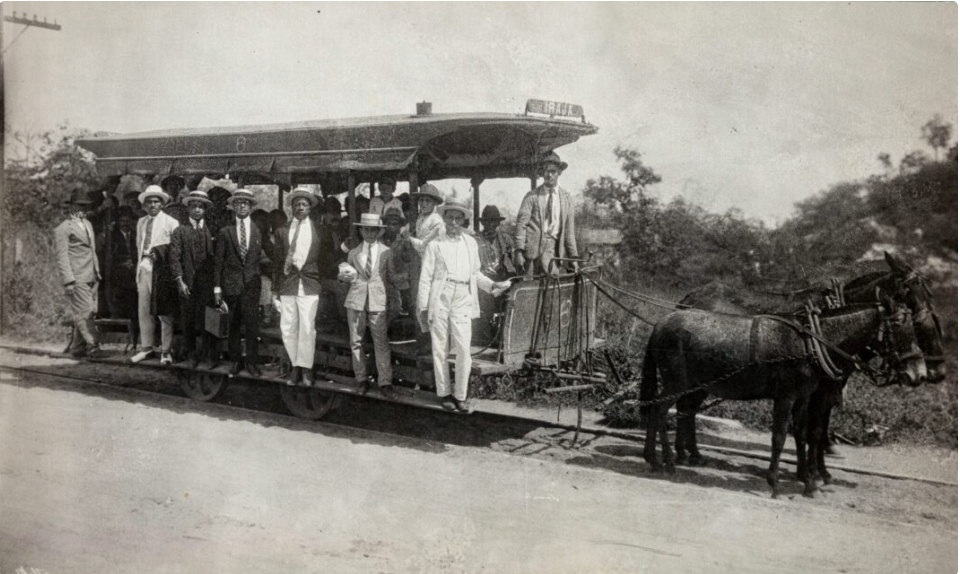

Bonde a tração animal, no Rio de Janeiro, 31/08/1926. Foto: Augusto Malta/Acervo Rio Memórias

Em 18 de outubro de 1878 pelo Decreto Imperial n.° 7.046, é dada a Luiz Jacome de Abreu e Souza à autorização para construir usar com todos os benefícios pelo prazo de trinta anos uma linha de carris de ferro, com bitola de 0,70 cm desde a estação da estrada de Ferro Dom Pedro II, no Porto Novo da Cunha até a Freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, nome primitivo da localidade.

O Decreto n.° 8.427 de 18 de fevereiro de 1882 aprova os estudos definitivos da nova linha. A estação acima referida, ficava no ramal Melo Barreto – Porto Novo da Estrada de Ferro Lepoldina, km 2.55.8, situada no município de Além Paraíba, em Minas Gerais. Antes de sua inauguração, o contrato é transferido para Nicolau Taranto e, em 1895 é inaugurado o serviço de bondes, com quatro quilômetros de extensão.

O capital da nova empresa era de 100:000$000 e o material rodante em 1912, se compunha de oito carros de passageiros, dois de carga com quarenta animais para tração. O movimento de passageiros era pequeno, mas, mesmo assim, dava lucro. Em 1912 transportou 65 mil pessoas o que lhe rendeu uma receita de 22:000$000, quando a despesa no mesmo período foi de 15:000$000, dando um lucro de 5:000$000.

Em 1922, o número de passageiros já havia aumentado para 150 mil pessoas, com 180 mil quilômetros de carga transportada. O número de veículos tinha aumentado para 12 carros de passageiros, duas cargas, com 60 animais para a tração e com 15 empregados para os serviços.

O Brasil foi o segundo país do mundo a adotar os bondes no transporte público, antes mesmo de países como Inglaterra, Alemanha e França. Foto: Reprodução/Acervo Museu SPTrans

O momento da eletrificação dos bondes

Em junho de 1923, a Câmara Municipal desapropria a empresa Carril de Muares, para facilitar a construção de novas linhas de bondes elétricos, dessa forma o transporte de bondes com tração animal é extinto. Em 31 de julho de 1923 é adquirida por Adão Pereira de Araújo pela importância de 82:000$000.

É então assinado o contrato com a municipalidade para eletrificação das linhas. Em meados de 1925 já se achavam em Porto Novo da Cunha (MG) os novos carros elétricos, em Além Paraíba se trabalhava ativamente na instalação dos trilhos e rede aérea. Finalmente em 15 de novembro de 1925 com grandes solenidades e a presença do Presidente do Estado de Minas Gerais, Mello Viana, é inaugurado novo serviço de bondes elétricos.

Diz uma revista da época: “O serviço inaugurado satisfaz plenamente à expectativa geral tendo sido por este motivo festivo o ato realizado. Os bondes são muitos elegantes e confortáveis comportando 40 passageiros cada um”.

O horário foi organizado por Roberto Araújo, Gerente dos Serviços de Tração Elétrica e Iluminação Geral do Município. Era esperada para breve a inauguração do serviço de reboques, para transporte de operário das oficinas da Companhia Leopoldina e diversas fábricas daquela cidade.

O Brasil apesar de sua grande dimensão e carência de transporte, não possuía uma indústria efetiva de material para transporte coletivo. A maior parte desse material era importado dos Estados Unidos. Outra parte da Inglaterra, pequena parte da Alemanha e Bélgica.

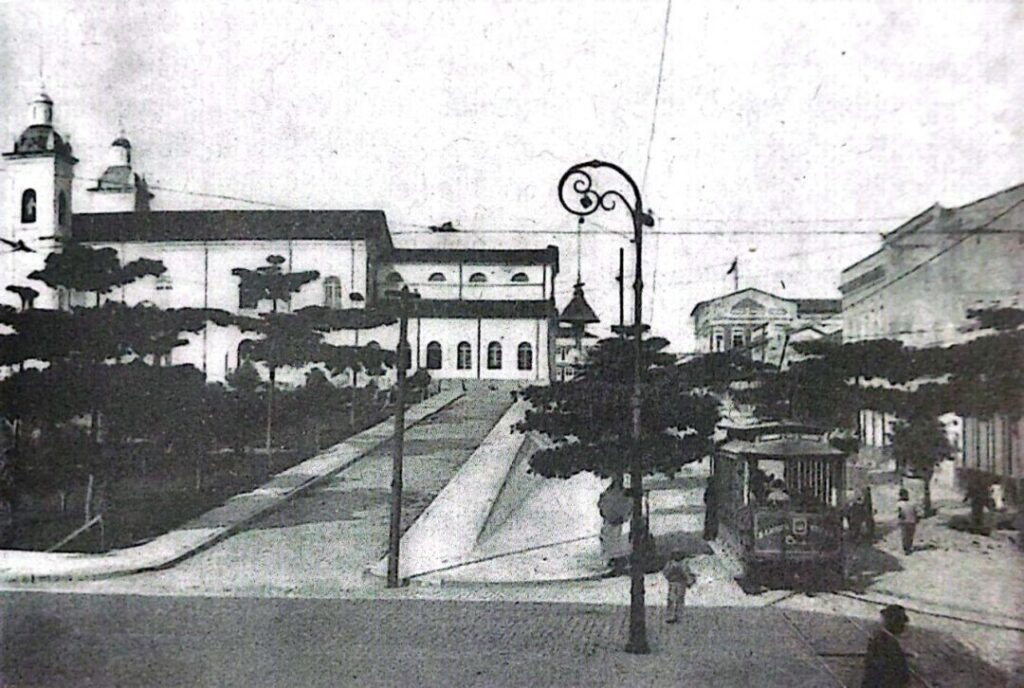

Av. Eduardo Ribeiro com Sete de Setembro, década de 1940, em Manaus (AM). Foto: Abrahim Baze/Acervo pessoal

O maior fornecedor de nossos bondes, no início da tração animal, era o fabricante norte-americano John Stephenson Company Ltda de Nova York, que exportou veículos para São Paulo, Santos, Salvador, Belém, Manaus, São Luís e Porto Alegre. Para o Rio de Janeiro forneceu também os primeiros bondes elétricos, que trafegavam no país, os célebres três eixos modelo radial Robinson, em 1890.

Após sua falência, por volta do princípio do século, os nossos bondes já elétricos, foram na sua maioria fornecidos pela fábrica J. G. Brill da Filadélfia. Outra parte era fornecida pela Saint Louis Car Company, de Saint Louis. Da Inglaterra, a nossa maior fornecedora era English Eletric Company, acompanhada da Hurst Nelson e Dick Kerr e Company de Londres. Da Alemanha, tivemos bonde da Siemens Schuckert; Brow Bovery, Falkenreid e da Bélgica, da firma Nivelles.

Tivemos no Brasil apenas duas empresas que fabricavam esse tipo de veículo, não se contando, é lógico, as próprias oficinas das companhias concessionárias, que muitas vezes construíram seus próprios bondes, como é o caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Salvador, Belo Horizonte, etc.

Das duas indústrias específicas de material tranviario e ferroviário, a maior e mais conhecida era a Trajano de Medeiros e Cia, estabelecida no Rio de Janeiro e que forneceu bondes para o próprio Rio de Janeiro, São Paulo e várias outras cidades, além de material ferroviário para quase todas as nossas ferrovias. A segunda, bem menor, era Sampaio Corrêa e Cia, também estabelecida no Rio de Janeiro, ao que se sabia, só forneceu bondes para a cidade de Belo Horizonte.

Com todo o desenvolvimento da cidade de Manaus, veio a necessidade de se colocar um meio de transporte à altura do progresso da cidade. A era dos bondes com tração animal estava no fim. A novidade era o bonde elétrico e, assim, “já segundo Waldemar Corrêa Stiel, Manaus foi a segunda cidade do Brasil, depois de Campos no Rio de Janeiro a introduzir a eletricidade na iluminação pública, nada mais lógico do que se adotar o bonde elétrico”.

Foi no Governo de Eduardo Ribeiro, o grande urbanista, promulgada em 24 de agosto de 1895, a Lei nº. 124 pela qual é efetuada concorrência pública para a instalação dos bondes.

O vencedor da referida concorrência foi o engenheiro Frank Hirst Habbletwhite, que na época assinou o contrato para as construções das linhas, num total de 20 km, com uma subvenção anual de 200:000$000 no primeiro quinquênio, 160:000$000 no segundo e 120:000$000 no terceiro. Daí em diante cessava a subvenção. Previa se, também, a possibilidade do concessionário poder aumentar as linhas de trilhos por mais 15 km.

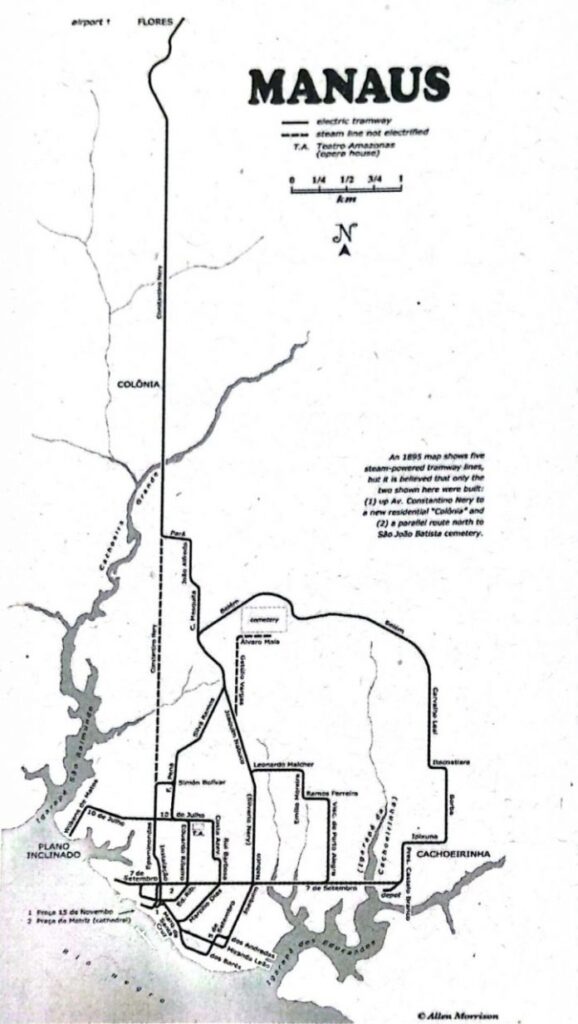

É formada então a empresa Manaus Railway Company que deu início a instalação das linhas. Em 24 de fevereiro de 1896 é efetuada uma inauguração provisória para experiência. Em 1897, conforme relatório do governador Fileto Pires Ferreira, a companhia já construíra 16 km de linhas, possuindo 25 bondes para cargas e 10 para passageiros, tendo transportado 171.783 pessoas. O preço da passagem era de 250 réis.

“[…] Ainda segundo o mesmo autor, para a movimentação dos bondes, que funcionava a partir das 5 da manhã até as 22 horas, foi instalada uma usina hidrelétrica em um dos igarapés da cidade”. ¹ Pág. 195.

Foi inaugurado com grandes festejos, os serviços de transporte de passageiros por bondes em 1º de agosto de 1899. Oficialmente, Manaus foi a terceira cidade do Brasil a inaugurar os serviços de bondes elétricos. Suas linhas de tráfego eram: Flores, com 24 viagens diárias; Plano Inclinado, com 39; Cachoeirinha, com 67; Circular, com 16 viagens e, finalmente a linha da Saudade, com 53 viagens. O Estado encampou o serviço de bondes em 24 de julho de 1902 e o repassou a firma Travassos e Maranhão, que por sua vez o transferiu para o engenheiro Antônio Lavandeyra.

Em 1908 é fundada a Manaus Tramways and Ligth Co, com concessão para luz e bondes elétricos durante 60 anos a partir de 27 de abril de 1908, eram seus diretores: James Mitchell, G. M. Both, W.C. Burton e G. Watson. Esta nova empresa absorve a antiga Manaus Railway Co. e entra em atividade em 9 de junho de 1909.

“[…] Por essa época, o coronel Costa Tapajós, superintendente municipal, publica as instruções que acompanhavam o decreto que proibia cuspir e fumar nos bondes dos serviços elétricos, cujas, multas cobradas dos infratores seriam revertidas em duas terças partes, para a Santa Casa de Misericórdia”. ² Pág. 198.

A decadência desse tipo de transporte advém do início da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 1918, que impediu a importação de material, como peças de reposição para os bondes. O bonde era um meio de transporte barato, consequentemente não rendia muito à concessionária e sem possibilidade de ampliação, pois necessitava de grandes investimentos e importação de materiais.

Ao fim da Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, os serviços decaíram tanto que em setembro de 1946, o presidente da república assina um decreto autorizando a intervenção federal na Manaus Tramways, a fim de assegurar a normalidade dos serviços. Em 1947 foi extinta a intervenção também por decreto presidencial, mas a companhia estava numa situação de penúria.

Em 11 de fevereiro de 1950 a Manaus Tramways foi encampada, quando já eram obsoletas e insuficientes as usinas de produção de energia elétrica. Por esse motivo e por economia de energia, os serviços de bondes foram interrompidos. A Serviços Elétrico do Estado, que incorporou a Manaus Tramways, foi obrigada a paralisar totalmente a produção de energia elétrica para a cidade e, por muitos meses Manaus viveu às escuras. A partir daí, foi criada a CEM – Companhia Elétrica de Manaus, que reorganizou os serviços elétricos e, em 1956, numa tentativa efêmera, coloca novamente os bondes em funcionamento. Havia, porém, somente nove bondes em tráfego e não existiam possibilidades de compra e reposição de novos carros e a expansão das linhas. Além disso, a antiga companhia inglesa ainda lutava nos tribunais pela posse de sua concessão, o que motivou a extinção definitiva dos serviços de bondes de Manaus, em 28 de fevereiro de 1957.

“[…] Vivendo esse ideal de modernidade e progresso, Manaus passou a buscar com mais intensidade a implementação dos serviços de locomoção, num período em que ocorriam na capital, além das interversões urbanísticas e sanitárias, a ampliação da malha viária, bem como edificação de suntuosos prédios públicos, praças e avenidas, gerando consequentemente a necessidade de veículos de locomoção eficientes para percorrer as áreas da cidade planejada”.³ Pág. 38, 39.

Fontes

CORRÊA, Waldemar Stiel. História do Transporte Urbano no Brasil. ¹ Pág. 195, ² Pág. 198.

MAGALHÃES, Soraia Pereira. O Transporte Coletivo Urbano de Manaus: Bondes, Ônibus de Madeira e

Metálicos. Manaus: Edua, 2014. ³ Pág. 38, 39.

Por Abrahim Baze